TEL: 0277-45-2756 FAX: 0277-44-2439

〈全日制〉E-mail:kiryu-hs@edu-g.gsn.ed.jp

〈通信制〉E-mail:kiryu-hs07@edu-g.gsn.ed.jp

日誌

プログラミング講座第5回、桐生学研究

プログラミング講座第5回、桐生学研究の様子です。

それぞれの研究テーマに向けて、実験装置の作成、フィールドワーク、情報収集等を行いました。

プログラミング講座 第4回

今年度第4回目となるプログラミング講座を11月7日(火)に実施しました。

これまでは講義形式でRaspberry PiやPythonを用いての電子工作の基礎を学びました。今回からは、生徒がそれぞれ課題を設定して、それを解決するためのIoTプログラミングに挑戦します。

始めに、TAから課題設定の考え方について、見本を示しながらお話をしていただきました。その後、班ごとに具体的な課題設定を始めました。はじめはイメージが湧かずテーマ設定に四苦八苦している様子が見られましたが、各班にTAについていただき対話を重ねるうちに、具体的な流れのイメージができ始めました。早速、回路作成やコーディングを始めた班もありました。

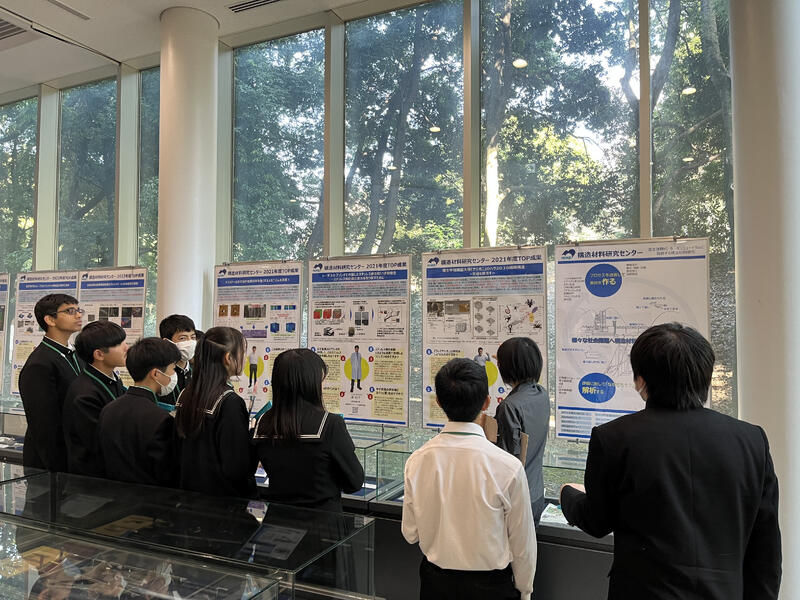

筑波研修2日目(1学年理数科)

2日目は筑波大学、高エネルギー加速器研究機構または国際農林水産業研究センターに行ってきました。筑波大学では学生との懇談会があり、大学生活の具体的な様子を知ることができました。研究機構、研究センターでは研究者の研究内容についての説明を受けました。生徒たちは研究者に憧れてさらに勉学に励んでいけると思います。

筑波研修1日目(1学年理数科)

毎年恒例の筑波研修に行ってきました。1日目午前は4つのコース(地質標本館、物質・材料研究機構、食と農の科学館、理化学研究所)に分かれ、午後はJAXA筑波宇宙センターでの研修を行いました。机上の勉強では体験することのできない、貴重な経験ができたと思います。

プログラミング講座 第3回

10月31日(火)に実施したプログラミング講座第3回目の様子です。

前半は、前回に引き続きアナログ信号の扱い方について学びました。作成した回路に照度センサーや圧力センサーを接続し、Pythonで記述したプログラムでセンサーから値を取得して表示しました。コードを改良し、値の変化に応じてLEDを点灯させる、といったことに挑戦した班もありました。

後半は、前回簡単に学んだ複合センサーモジュールについて、再度学習をしました。ターミナルにコマンドを入力しマッピングを確認したり、Pythonのコードを記述してセンサーからのデータを読み込んだりしました。

次回からはいよいよ各班で課題を設定し、オリジナルのIoT機器の作成に入ります。どのようなアイデアがでてくるのか、今から楽しみです。