TEL: 0277-45-2756 FAX: 0277-44-2439

〈全日制〉E-mail:kiryu-hs@edu-g.gsn.ed.jp

〈通信制〉E-mail:kiryu-hs07@edu-g.gsn.ed.jp

日誌

R7.11.21 令和7年度 桐生高校探究シンポジウム(教員向けイベント)

東京大学 生産技術研究所の准教授 川越 至桜 先生を講師に迎え、教科横断的な探究学習に関するご講演をいただきました。

ご講演を通して、複雑かつ予測困難なこれからの社会を生きる生徒たちが考える力を身につけるために探究が効果的であることを改めて感じました。生徒自身が循環する学びを続け、答えが1つではない課題を解決する力を養うことに探究活動が寄与しているとよく理解できました。また、川越先生が参加されている東京大学 次世代育成オフィス(ONG)で開発された探究学習デジタルメソッドや映像教材についての活用事例もご紹介いただき、大変参考になりました。

ご講演の後は、参加された先生方の探究の取り組みや課題をグループで話し合いました。その際、川越先生からご助言をいただき、活発な意見交換がなされました。

今年度より、シンポジウムの一部(川越先生の講演)をオンラインにて配信しました。アーカイブ配信により、いつでもご視聴できますので、ご希望の方は担当(丸山 唯)までお問い合わせください。

なお、アーカイブ配信は2026年3月までを予定しております。何卒、ご容赦下さい。

※桐生高校探究シンポジウムに関する記事が掲載されております。

こちらも併せてご覧下さい。(みんなの学校新聞の記事へのリンク↓)

https://np-schools.com/news/16459

R7.11.7 2年生_探究MAYU領域:出前授業(桐生市立北小学校)

2学年探究MAYU領域の生徒が桐生市立北小学校へ出前授業に行きました。MAYUについてのクイズを出したりしながら、小学生と一緒に環境問題について考えました。少し難しい用語や話題もありましたが、自分たちに何ができるか小学生たちは一生懸命考えてくれました。また最後には一緒にMAYUにも乗りました。参加した高校生たちに感想を聞くと、全員が良い経験になったと晴れやかな笑顔で語っていました。本校の生徒にとっても良い学びがあったようです。桐生市立北小学校の皆様や関係者の皆様、今回はこのような機会をいただき誠にありがとうございました。

R7.10.28_サイエンスデイ群馬2025 -量子力学の世界-に参加してきました

10月28日群馬大学荒牧キャンパスにて行われたサイエンスディに2年生3名、1年生2名で参加をしてきました。

英語での講義はかなり歯ごたえがありましたが、量子の不思議を体験したり、研究者の方からお話しを聞いたりする貴重な機会となりました。

英語での質問にも挑戦し、さらに講演の後には歓談の機会もいただきました

イベントの内容

日時: 2025年10月28日(火)13:00〜17:00(開場 12:30)

会場: 群馬大学荒牧キャンパス大学会館 (2階) ミューズホール

登壇者: 群馬大学、OISTの若手研究者・学生

使用言語: 英語(日本語の補助あり)

プログラム

13:00-13:10 オープニング

13:10-13:30 群馬大学紹介

13:30-13:50 OIST紹介

13:50-14:00 休憩

14:00-14:50 量子技術の基礎講座

14:50-15:00 休憩

15:00-15:30 量子計算デモ

15:30-16:00 量子センサー紹介

16:00-17:00 ミニ展示会

ブース1: OISTキャリア相談

ブース2: 群馬大学進路相談

ブース3: 量子計算体験

ブース4: 量子センサー展示

R7.10.14 2年生_スーパーサイエンス講座:伝える力を養う

群馬大学理工学府 弓仲教授をお迎えし、2年生の生徒を対処に効果的に伝えるためのプレゼンテーションやコミュニケーションについてご講演いただきました

来年1月に実施される探究Ⅱの校内発表会に向けて、今後のポスター作成や発表に生かされることを期待します。

R7.06.17 探究Ⅲ_3年生:口頭発表会

探究活動の集大成である3年生による口頭発表会が行われました。

社会科学系・自然科学系の各領域から1班ずつ選ばれた代表が、群馬大学・前橋国際大学の先生方、県内中学高校の先生方、全校生徒の前で研究内容を発表しました。

活発な質疑応答も行われ、充実した発表会でした。

大学の先生方からは、「定義や実験方法、検証方法などをよく検討し、より論理的、客観的な研究にするには」といったご指摘もいただきました。3年生は大学での学びに、1・2年生は今後の探究活動にぜひ活かしてほしいと思います。

R7.06.02・04 1年生_理数科_スーパーサイエンス講座:プログラミング講座

1年生理数科の生徒が、群馬大学理工学府 山田教授と山田研究室の学生さんをお迎えし、LEGOを用いたプログラミングに挑戦しました。

黒くふちどりをされたコースを組み立てたレゴの車で回り切るというお題でしたが、苦戦したり、いい調子で走行させられたりとプログラムを組んで指示を出す難しさと面白さに出会える講座でした。

山田先生・TAのみなさん、ありがとうございました。

R7.05.27 探究Ⅱ_2年生:テーマ検討会

2年生の探究Ⅱ(課題研究)を始めるにあたって、群馬大学・前橋国際大学の先生方にお越しいただき、各班の研究テーマについてアドバイスをいただきました。

今後の研究の深まりに期待したいです。

R7.05.13・20 探究Ⅱ_2年生MAYU領域 特別講座:地域力による脱温暖化と未来の街~桐生の構築

探究Ⅱ「MAYU領域」の生徒17名を対象に2つの特別講座を行いました。

5月13日「地域力による低炭素社会構築」:講師 群馬大学大学院理工学府 天谷教授・野田准教授

20日「電気自動車MAYUの特徴と使い方」:講師 (株)シンクトゥギャザー 宗村社長・ゆっくリズム研究所 登丸所長

現在、桐生市を走る電動コミュニティーバス「MAYU」は脱温暖化や地域の活性化に貢献しています。

MAYUの特徴を学び、実際に乗車する体験を通して、桐生市での有効利用について考え、今後の探究活動を行っていきます。

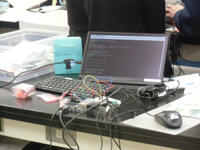

1学年理数科 プログラミング講座⑧

全8回のプログラミング講座も、今回で最終日となりました。講師として群馬大学大学院理工学府より、中沢先生と茂木先生にお越しいただきました。各研究室の学生のみなさんにも、TAとしてお手伝いをしていただきました。

大学のみなさんにアドバイスをいただけるのは本日で最後ということもあり、積極的に質問する姿があちこちでみられました。温度湿度センサーや人感センサー、Webカメラやサーボモータなどを組み込み、それぞれの班が自分たちで設定した課題に沿ってIoT機器を作成しました。

年明けからは、発表会に向けてポスター作成などの準備作業が始まる予定です。

1学年理数科 プログラミング講座⑦

全8回で予定されている講座の7回目の様子です。今回も群馬大学大学院理工学府より茂木先生とTAの皆さまにお越しいただきました。

各班で設定したテーマに基づいて作業を進めています。予定通りの機能が実装できている班もあれば、上手く動作せず四苦八苦している班など様々です。また検証の結果思った通りにならず、回路設計からやり直している班もありました。

次回も群馬大学の皆さまにご指導をいただきながら、3学期の発表会に向けて研究を進めていきます。

1学年理数科 プログラミング講座⑤

今年度のプログラミング講座も、5回目の実施となりました。今回も群馬大学大学院理工学府より中沢先生と茂木先生にお越しいただきました。

前半4回では、デジタル信号やアナログ信号の扱い方などについて学びました。今回からは、いよいよ班ごとのオリジナルIoT機器製作が始まりました。

各班が事前に「テーマ設定」「解決したい課題」「課題を解決するためにどのようなIoT機器を製作するか」などを検討してきました。今回はそれを群馬大学の先生方やTAのみなさんに説明し、助言・指導をしていただきました。

実際に回路作成やプログラムのコーディングが始まると、生徒達が先生方やTAのみなさんに次々と質問をしている様子がみられました。どのようなIoT機器が出来上がるのか楽しみです。

1学年理数科 プログラミング講座④

今年度のプログラミング講座も4回目の実施となりました。班ごとのテーマ検討に入る予定でしたが内容を変更し、群馬大学の中沢先生に、サーボモータについてお話をしていただきました。

まずはサーボモータを回路に接続し、中沢先生が用意してくださったプログラムを用いて動作させる練習をしました。コードを見て、どのような処理が記述されているのかを確認しました。

その次には課題に取り組みました。内容は「前回使用した照度センサーを用いて、サーボモータの動きを制御する」というものです。前回や今回のコードを参考にしつつ、それぞれ自分たちで回路作成・コーディングに挑戦しました。回路上でそれぞれの部品やセンサー類をどの位置に接続するか。そして、プログラムはどのように書けば思い通りに動くのか。生徒たちはかなり苦戦している様子でしたが、上手く動作したときにはガッツポーズや歓声があがり、とても嬉しそうにしていたのが印象的でした。

次回からはいよいよ班ごとにテーマ検討・IoT機器製作になります。

1学年理数科 プログラミング講座③

10月8日に実施された講座の様子です。前回までの講座では、センサーからデジタル信号を取得し処理する方法をを学びました。今回はアナログ信号の処理に挑戦しました。

まずはLEDと照度センサーを使って回路を組み、アナログ信号について学びました。照度センサーを手で覆ったり離したりすると、LEDの明るさが変化することを確認しました。その後はアナログ信号をプログラムで処理するために、AD変換器を回路に組み込んでデジタルデータに変換する手順を学びました。

次回以降は、班ごとに課題(テーマ)を設定してIoTプログラミングが始まります。複数のセンサー類やWebカメラ、サーボモータなどを組み合わせて機器を製作していきます。

1学年理数科 プログラミング講座②

10月1日(火)に実施した2回目の講座の様子です。講師として群馬大学理工学府より中沢先生と、前回から引き続き茂木先生にお越しいただきました。

今回の講座では、デジタルのセンサー類接続に挑戦しました。「温度・湿度・気圧・ガスセンサ」と「距離センサ」の2つを使用しました。

前回の講座に比べて、配線や入力するプログラムが難しくなりました。ただその分、センサーからの値を上手く取得できたときには、とても嬉しそうな様子でした。

次回はアナログデータの処理に挑戦する予定です。

1学年理数科 プログラミング講座①

9月24日(火)に、今年度第1回目のプログラミング講座を実施しました。今年度で3年目の講座となります。

昨年度に引き続き、群馬大学理工学府より茂木先生を講師としてお招きしました。またTAとして群馬大学の学生の皆様にもお手伝いをしていただきました。

今回は第1回目ということで、IoTプログラミングの基礎を学びました。始めにRaspberry Piを起動し、ターミナルからコマンドで命令を入力する練習をしました。

次はいよいよ回路を組んでプログラムを作る練習です。今回はLEDを回路に組み込み点灯や点滅させる練習(いわゆる「Lチカ」)に挑戦しました。次はプッシュスイッチを回路に追加し、ボタンのオンオフでLEDを制御する練習をしました。プログラムには、情報の授業で教わった「Python」を使用しています。

次回以降はさらに様々なセンサー類を使用する練習をします。最終的には生徒がそれぞれテーマを決めてIoT機器の作成を目指します。どのようなものが出来上がるのか、今から楽しみです。

令和6年度 SSH海外オンライン研修

8月9日(金)8:30~10:30 ハーバード大学分子細胞生物学部脳科学センターの主任研究員を務める『天羽龍之介』先生によるオンライン研修を行いました。アメリカでの生活やご自身の経験を交えながら、研究内容を高校生に分かるようにお話してくださり、生徒の研究や海外への関心が高まる貴重な時間となりました。

探究Ⅱ スーパーサイエンス講座 データサイエンス講座

7月2日(火)第2学年を対象にデータサイエンス講座として、2名の大学教授にお越しいただきました。

関教授(群馬大学情報学部)は ~データ解析の基礎~

奥田教授(共愛学園前橋国際大学)は ~統計学の基礎~ をテーマに講義していただきました。

生徒は熱心にメモを取りながら講師の話を聞いていました。

アンケートの扱いに関する基本的なことや、観測や実験で得たデータの扱い方を学ぶことができ、

今後の探究活動(課題研究)をする上で大変参考になりました。

スーパーサイエンス講座①「プログラミングと動作制御」

理数科1年生を対象としたスーパーサイエンス講座の様子です。講義内容は「プログラミングと動作制御」です。講師として、群馬大学大学院理工学府より山田功先生にお越しいただきました。また5名の学生のみなさんにも、TAとしてお手伝いをしていただきました。

今回は「レゴマインドストーム」を使用し、「模造紙に描かれた道に沿って自動で走る車の製作」に挑戦しました。車に組み込んだセンサーから取得した値を使って道を検知しますが、始めのうちはなかなかうまく走らず四苦八苦していました。少しずつプログラムを改良し、何度も何度も試走を繰り返すうちに道に沿った動きができるようになり、コースを一周できたときには拍手や歓声が沸き起こったりもしました。

2学年MAYU班 「地域力による脱温暖化と未来の街~桐生の構築」講座

2学年・探究Ⅱ「MAYU領域」の生徒16名を対象に講座を行いました。

5月7日講義「地域力による低炭素社会構築Ⅰ」:講師 群馬大学大学院理工学府 天谷教授・野田准教授・小島様

21日講義「電気自動車MAYUの特徴と使い方」:講師 (株)シンクトゥギャザー 宗村社長・ゆっくリズム研究所 登丸所長 群馬大学 野田准教授 小島様

地元桐生市では電動コミュニティーバス「MAYU」を用いて、脱温暖化に貢献している事例などから、

個人だけでなく地域の力で脱温暖化に向けた取組について考える機会となり、

MAYUの特徴を学ぶことと、実際に乗車を体感したことを基にして、桐生市での有効利用について考え、

探究活動を行っていきます。

テーマ検討会

5月14日(火)の5・6限は、各領域ごとに大学から講師をお招きし、これから進めて行く課題研究についてのテーマ検討会を行い、ご助言をいただきました。

今回の検討会では、これまでに決定している各班の研究テーマ・課題設定の理由・調査方法などを発表し、生徒同士で質疑応答も行いました。

最後に各講師より、講評をいただき、プレゼンテーションの基本から課題への専門的なアドバイスをいただきました。