TEL: 0277-45-2756 FAX: 0277-44-2439

〈全日制〉E-mail:kiryu-hs@edu-g.gsn.ed.jp

〈通信制〉E-mail:kiryu-hs07@edu-g.gsn.ed.jp

日誌

探究Ⅱ校内発表会

本日、4・5限に探究Ⅱ校内発表会が実施されました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、5つの会場に分けて実施しました。

探究で取り組んだ成果を発表し、指導・助言を受け、ほかの研究班の発表を聞くことで、研究内容・方法に関する見識を広げることを目的としています。また、身に付けたプレゼンテーションの能力を実践することで、さらにその力を伸長することを目指します。

探究Ⅱ 校内発表会リハーサル

2/15(火)に実施予定の探究Ⅱ校内発表会に向けてリハーサルを行いました。

発表を行う際には、自分の言葉で伝えることを意識しています。

リハーサル後は、ポスターの訂正や発表のブラッシュアップ、追加資料の作成に取り組みました。

桐生学

1月18日、探究Ⅰ「桐生学」の校内発表会に向けたプレ発表会を、各HRで実施しました。発表時間、質疑応答の時間も本番と同じ時間で設定し、各班とも試行錯誤しながら発表に向けての最終調整を行っていました。

探究Ⅱの活動

校内発表まで残り約1か月となりました。各班、実験やアンケート調査を実施し、まとめに入っています。発表用のポスターを見やすく、わかりやすくするために工夫をしましょう!

1学年理数科スーパーサイエンス講座④

12月8日(水)

1学年理数科を対象にスーパーサイエンス講座④を実施しました。理数科生徒対象の「スーパーサイエンス講座」全4回のうち今回が最終回になりました。

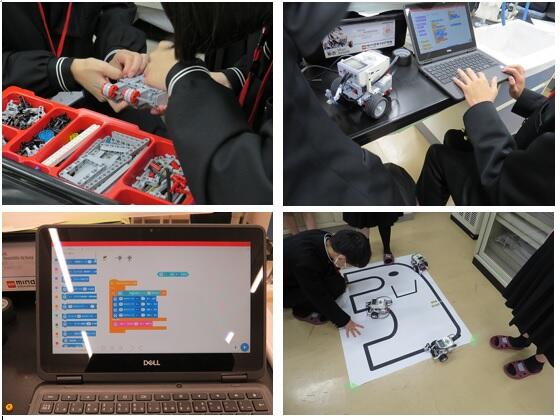

群馬大学大学院理工学府より、山田功先生とTA5名をお招きして「プログラミングと動作制御」をテーマに3時間連続の実験実習講座を受けました。2人1班で協力し合いながら「レゴ マインドストーム」を組み立てた後、各自のChromebookを用いて3種類の難易度の異なるコースに対してレゴブロックを正しく動かすというミッションにチャレンジしました。みな悪戦苦闘しながら真剣に取り組んでいました。3時間があっという間に過ぎてしまいました。

2学年 探究Ⅱ

本日の2学年における探究活動では、「ルーブリック評価」を実施しました。ルーブリックとは、到達度を示す評価基準を、観点と尺度からなる表として示したもののことです。研究を進めるなかでルーブリックを用いて自己評価をすることは、客観的に物事を考えられる力を身に付けられる機会になると思います。今後の研究に活かしてもらえたらと思います。

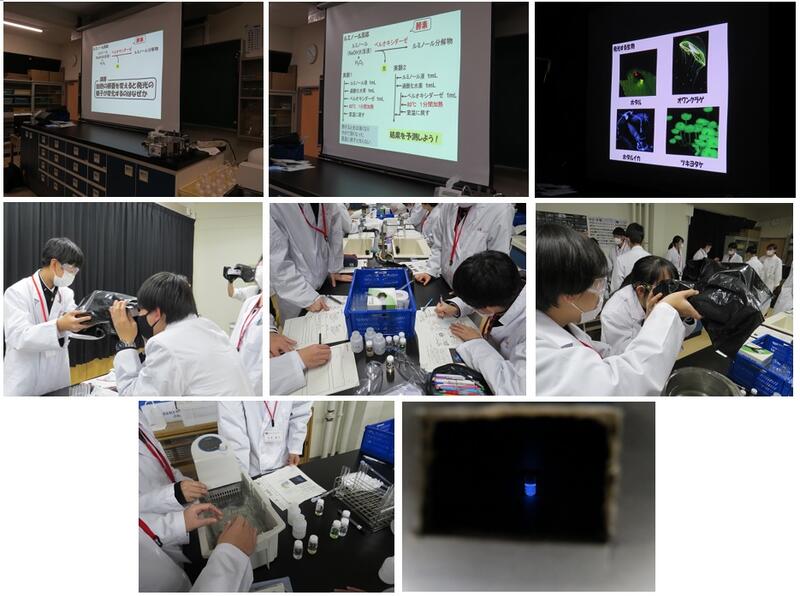

1年理数科スーパーサイエンス講座③

12月6日(月)に、理数科2クラスを対象に「スーパーサイエンス講座③」を実施しました。

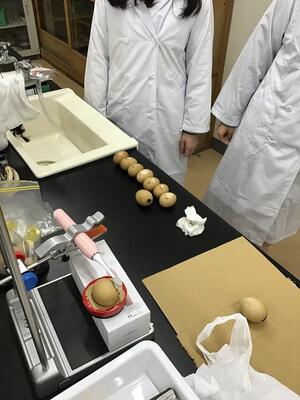

今回は群馬大学共同教育学部から日置英彰先生とTA6名をお招きして「ウミホタルを教材とした酵素反応について」をテーマにした実験・実習講座でした。「加熱の順番を変えると発光の様子が変化するのはなぜか?」という課題に対して、各班で話し合い、それを証明するためにはどのような実験計画を立てればよいのかを、仮説を立て実際に検証するといったオリジナリティーのあるものでした。正解までなかなかたどり着けずに悪戦苦闘している様子がたくさん見受けられました。今後の探究活動を行っていく上で貴重な経験ができたのではないかと思います。

2学年「科学英語講座」

群馬大学理工学府の海野 雅史先生をお招きして2学年の「科学英語講座」が行われました。本日は「学校を卒業してから使う英語」というテーマで講義していただきました。

現代社会において、受験のみの英語だけでなく、グローバルの時代に合った英語力を身につけることが大切であり、自分が言いたいことが伝えられるかということです。科学英語をレポートする際には、5W1Hをきちんとし、目的を忘れずに感情移入せず情報を正しく伝えることを意識しましょう!!

1年理数科スーパーサイエンス講座①・②

11月11日(木)に1年7・8組の理数科2クラスを対象に「スーパーサイエンス講座」を実施しました。

今年度は、理数科生徒のみを対象とした「スーパーサイエンス講座」を4回計画していますが、そのうちの2回が今回の実施になります。

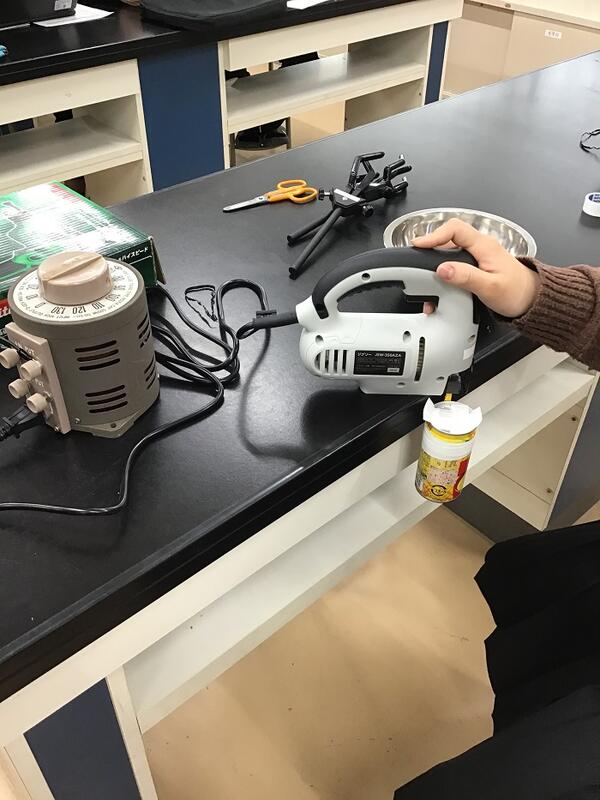

群馬大学共同教育学部から日置英彰教授とTA3名をお招きして「くすりの化学」というテーマで実験実習講座を2時間、群馬大学理工学府から石間経章教授とTA7名をお招きして「空気流動の可視化と簡易的計測」というテーマで実験実習講座を2時間の合計2講座を実施していただきました。

高校に入学して本格的な実験・実習は初めてだったため、全員が積極的に参加し、協力し合いながら実験実習に臨めていました。自分の将来の専門科目を決める上で、貴重な経験ができたはずです。

次回の理数科対象のスーパーサイエンス講座は12月6日を予定しています。

日置教授「くすりの化学」

石間教授「空気流動の可視化と簡易的計測」

1年「科学英語講座」

11/2(火)の探究の時間に、群馬大学理工学府の海野 雅史先生をお招きして1学年の「科学英語講座」が行われました。英語を使ってプレゼンテーションを行うと聞くと、非常にハードルが高く感じられますが、実際の学会での事例なども踏まえて、英語プレゼンテーションのコツなどをご教授いただきました。最後に生徒から活発な質問もあり、海野先生に丁寧に答えていただき、非常に熱のこもった科学英語講座となりました。