TEL: 0277-45-2756 FAX: 0277-44-2439

〈全日制〉E-mail:kiryu-hs@edu-g.gsn.ed.jp

〈通信制〉E-mail:kiryu-hs07@edu-g.gsn.ed.jp

日誌

探究基礎Ⅰ スーパーサイエンス講座

理数科を対象にスーパーサイエンス講座を実施しました。今回は「化学発光と生物発光」について学びました。実験では各班で仮説を立てて、意欲的に取り組む姿が印象的でした。発光する物質を見つける実験を行っている班もあり、活発に実験を行う様子がみられました。

1学年 情報科学講座

2月13日(火)の探究Ⅰの授業時間で「情報科学講座」を実施しました。今回の内容は、1学年生徒全員を対象としたIoTプログラミングの入門です。講師は理数科のプログラミング講座でお世話になった、群馬大学の茂木先生と中沢先生です。

micro:bitという教育用のマイクロコンピュータを使用し、IoTプログラミングの基本を学習・体験しました。簡易的なコンピュータといっても、温度・明るさ・加速度などの様々なセンサーやジャイロ・無線などかなり多くの機能が組み込まれており、アイディア次第で多種多様な簡易IoT機器を作成することができます。

今回は時間の都合でブロックプログラミングでのコーディングが中心となりましたが、ブロックで作成したプログラムをPythonコードで表示してチューニングする手順なども紹介していただきました。

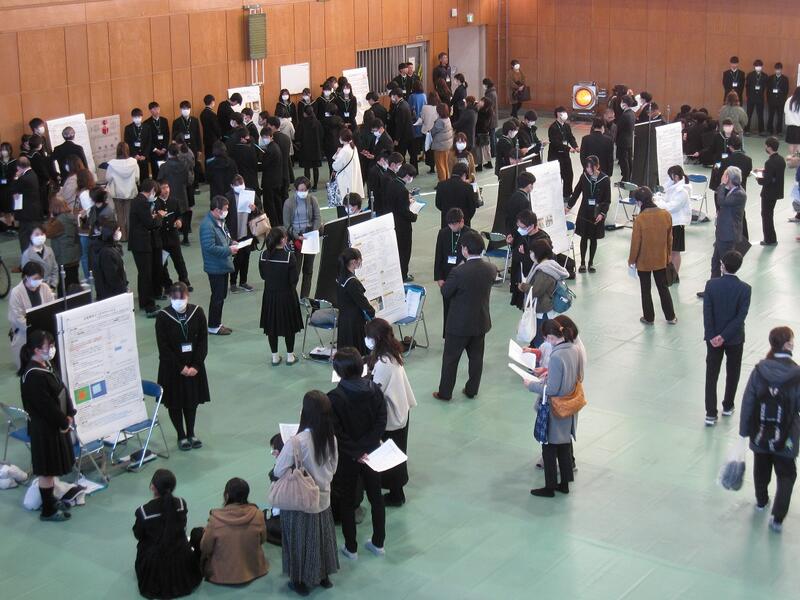

1学年 探究Ⅰ 校内発表会

第1学年探究Ⅰ校内発表会を1月30日(火)に実施しました。群馬大学および共愛学園前橋国際大学の先生方を講師にお招きし、保護者の方々の参観もある中で、生徒の発表が行われました。

4月から「学びの技法」を習得し、2学期には桐生学講義やプログラミング講座で知識・技能を身につけ、それらを生かして各班の興味に合わせたテーマで研究してきた成果をまとめました。準備期間は短かったですが、それぞれに結果や考察を整え、「研究発表」の1ループを実践・体験できていたと思います。

今日までの探究では、失敗も多く起こっており、発表自体も巧くできなかったと感じる生徒が多い締めくくりとなりました。大切なのは、これで終わりではなく、次にどう繋げるかです。ここでの失敗や上手くできた経験、気づけた視野や新たに生まれた課題などを、2年生での探究Ⅱに生かし、今回の数倍の達成感を味わえる仕上がりを目標に、探究活動を続けていってほしいと思います。

今回お越しくださった各大学の先生方、ならびにご観覧いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

2学年 探究Ⅱ 校内発表会

1月26日(金)、共愛学園前橋国際大学および群馬大学より講師をお招きし、第2学年探究Ⅱ校内発表会を実施しました。今年度は保護者の方も参観していただきました。

1年生の「学びの技法」から始まった探究活動のまとめとなりました。各班が、目標立て、データの収集、データの考察などで、班ごとの問題に長い時間をかけて作成してきたものを発表しました。

探究はこれで終わりではなく、ここでの疑問・課題を大学進学後の研究にもつなげてほしいです。

探究基礎Ⅰ スーパーサイエンス講座

理数科を対象にスーパーサイエンス講座を実施しました。今回は「アスピリン腸溶剤はなぜ胃を通って腸で溶けるのだろうか」について、各班で仮説を立てながら、実験を通して、理由の特定に挑みました。薬液を用いて、仮説にそった実験を行う様子は研究者そのものですね。活発に実験を行う様子がみられました。

1学年 探究Ⅰ

1月16日(火)の探究の時間では、校内発表会に向けての作業を行いました。

桐生学の班はポスターの製作が終了しており、各HRで発表の練習をしました。持ち時間に合わせられるように、原稿内容を再考したりしました。

プログラミング講座の班は、昨年末まで製作・実験を継続していたため、ポスターデータの作成や原稿検討が主な作業となりました。

1月30日(火)が校内発表会の予定です。今年度は保護者の方にもお越しいただく予定です。充実した発表会となるよう、内容をしっかり練りこんでいければと思います。

プログラミング講座 第8回

今回の講座で、いよいよ最終回となりました。各班が様々なセンサーやモータ類などを接続した回路を作成し、それをもとにプログラミングに取り組みました。

群馬大学の先生方やTAのみなさんに指導していただけるのは本日が最後ということで、放課後になっても多数の班が残って作業をしました。群馬大学のみなさんも予定した時間を過ぎているにも関わらず、会場に残って生徒への指導を続けて下さったのは大変ありがたかったです。

今後は、1月の発表会に向けてのポスター作成や資料作成などに作業が移っていきます。どのような発表になるのか、楽しみにしていたいと思います。

プログラミング講座 第7回

班ごとのテーマ研究も進み、進みが速いところでは、試作したIoT機器をテスト稼働させる班もありました。思うような結果が出なかった場合はプログラムを見直したり、機器の接続を再確認したりと試行錯誤している姿が見られました。

群馬大学のみなさんの助言やアドバイスをいただけるのは次回が最後となります。作業が遅れている班も、試用・稼働できる機器を作れるように作業を進めていく予定です。

プログラミング講座 第6回

第6回目となる今回の講座は、前回に引き続き班ごとのテーマ研究となりました。それぞれ解決したい課題に合わせてセンサー類をRaspberry Piに接続したり、それらのセンサーから取得した値を処理するためのプログラムのコードを書いたりなどしました。

思うような動作をしなかったときには、群馬大学の先生方やTAのみなさんに手助けをしていただきました。各班とも少しずつ目指すものの形が見えてきました。次回以降は、作成したIoT機器を実際に稼働させてテストする段階に入っていきます。どのようなものができてくるのか、楽しみです。

R05.11.14 2年 探究Ⅱ 出前授業(MAYU領域)

11月14日(火)探究Ⅱ「地域力による脱温暖化と未来の街~桐生の構築」が実施され、

「MAYU領域」の計12名の生徒が、それぞれ桐生市立北小学校と桐生市立西小学校に伺い、出前授業を行いました。桐生市の取り組みの説明、MAYUの乗車体験などを通じて、小学生と一緒に地球温暖化を防ぐ対策などを考え、楽しく交流することができました。